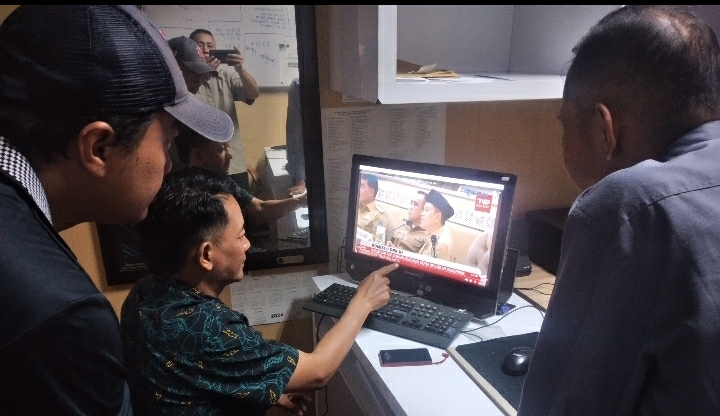

Porosmedia.com – Pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, telah memantik gelombang kekecewaan dari kalangan jurnalis. Ucapan yang mulanya terdengar sebagai bentuk efisiensi anggaran, justru dinilai merendahkan peran strategis media massa dalam sistem demokrasi.

Dalam video berdurasi hampir 5 menit yang diunggah ke kanal YouTube “Warta Kota Production”, Dedi menyebut bahwa belanja iklan pemerintah Jawa Barat berhasil ditekan secara signifikan dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar, berkat viralnya konten-konten pribadi miliknya. “Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin,” ucapnya dengan nada percaya diri.

Namun, ucapan tersebut menyiratkan sesuatu yang jauh lebih dalam—yakni paradigma keliru bahwa media massa dapat digantikan oleh konten personal, dan bahwa komunikasi publik cukup dijalankan melalui unggahan pribadi, tanpa perlu peran profesional dari wartawan.

Wartawan Menilai Ucapan Dedi sebagai Ancaman Terhadap Profesi

“Ucapan itu jelas merendahkan profesi wartawan,” tegas Akbar, jurnalis Republikan.co, usai meliput agenda DPRD Jabar, Sabtu, 17 Mei 2025. “Kami bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers, dengan verifikasi, standar etika, dan akuntabilitas yang tidak dimiliki oleh konten kreator pribadi.”

Menurut Akbar, wartawan bukan sekadar pemburu viralitas. Mereka adalah penghubung antara suara publik dan kekuasaan, yang memegang tanggung jawab besar terhadap keakuratan informasi dan independensi narasi. Ketika pejabat publik mulai berpikir bahwa konten personal lebih efektif daripada pemberitaan media, maka sesungguhnya mereka sedang mempromosikan monopoli informasi yang jauh dari semangat keterbukaan.

Hal senada disampaikan Bagus, jurnalis senior yang biasa meliput di lingkungan DPRD Jabar. Ia menyebut, apa yang dilakukan Dedi menunjukkan bias pemahaman tentang kerja komunikasi publik.

“Media memiliki kode etik, sistem verifikasi, dan tanggung jawab publik. Bukan sekadar ‘kamera ponsel lalu viral’. Kalau semua hal disampaikan lewat konten personal, siapa yang akan mengkritisi kekuasaan?” ujarnya kritis.

Etika Informasi dan Kekuasaan yang Terpersonalisasi

Adems dari BandungPos.com lebih jauh menilai bahwa Dedi telah menciptakan model relasi yang salah antara kekuasaan dan komunikasi. “Konten bantuan sosial dibuat seperti dagangan. Sumbangan dibungkus dengan narasi personal, diviralkan, lalu mendulang simpati bahkan keuntungan,” katanya. “Ini bukan sekadar efisiensi anggaran. Ini soal etika, soal integritas dalam membangun narasi publik.”

Adems menilai, Gubernur sebagai pejabat publik seharusnya menjadi contoh dalam membangun relasi sehat antara pemerintah dan pers, bukan justru mendistorsi peran wartawan demi kepentingan algoritma.

Relasi Pers dan Pemerintah Tak Bisa Digantikan Kamera Pribadi

Para jurnalis di Bandung menegaskan bahwa kritik mereka bukan sekadar soal nominal anggaran, tetapi menyangkut penghargaan terhadap profesi dan keberlanjutan demokrasi.

“Kalau semua pejabat menganggap media bisa digantikan oleh konten pribadi, ini bukan hanya melecehkan profesi wartawan, tapi juga membahayakan kebebasan pers,” pungkas Akbar.

Ucapan dan sikap Dedi Mulyadi dalam kasus ini, sekali lagi memperlihatkan fenomena personalisasi kekuasaan, di mana narasi publik direduksi menjadi tayangan tunggal atas nama pejabat itu sendiri, tanpa ruang koreksi, klarifikasi, apalagi investigasi. Padahal, kekuasaan yang sehat adalah kekuasaan yang mau dikritik dan diawasi.

Kini, bola panas berada di tangan publik: apakah akan membiarkan narasi tunggal menggantikan kerja-kerja jurnalistik yang objektif dan berimbang, atau memilih untuk tetap memelihara ekosistem informasi yang terbuka, kredibel, dan demokratis?

Redaksi Porosmedia.com

“Suara Rakyat, Pilar Kebenaran.”