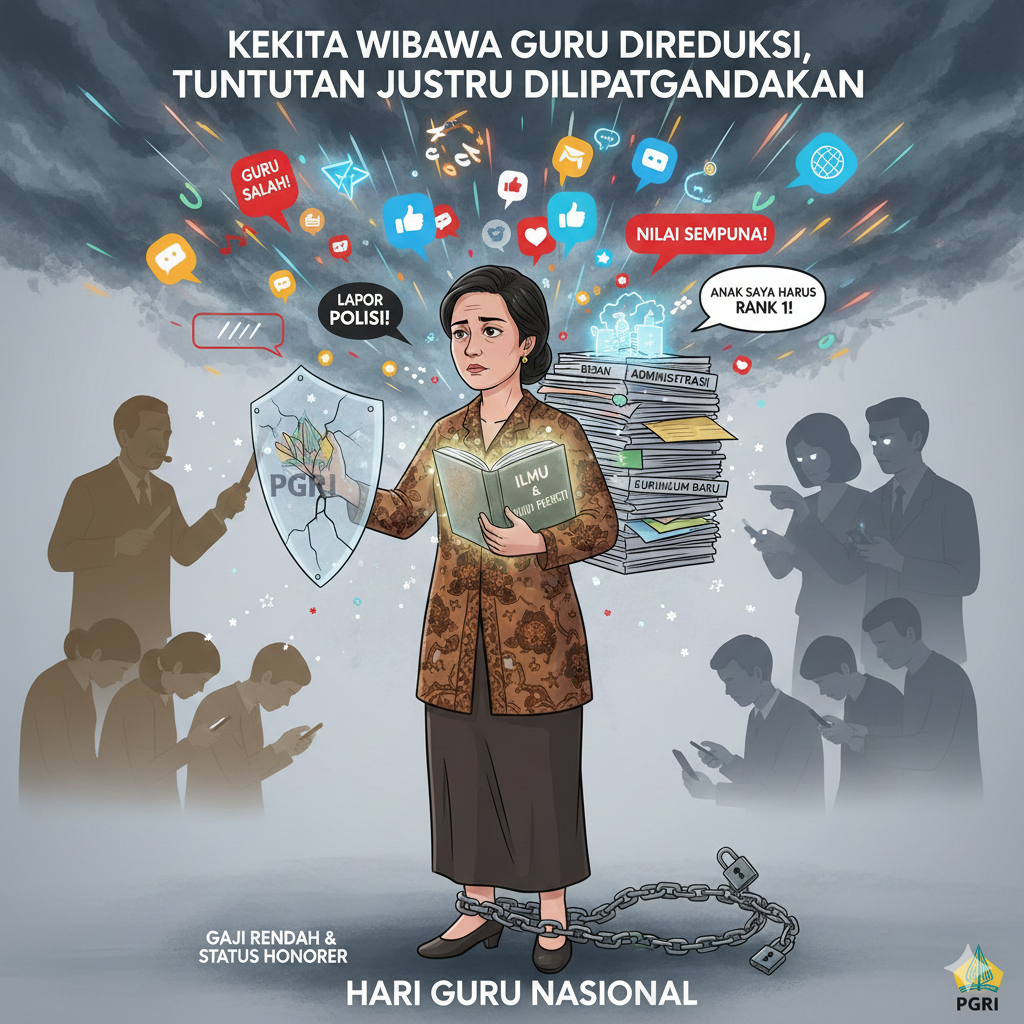

Porosmedia.com – Hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi digital, profesi guru justru memasuki babak paling paradoksal dalam sejarah pendidikan Indonesia. Guru dituntut semakin profesional, semakin terampil, semakin adaptif; tetapi pada saat yang sama, ruang wibawa dan otoritas moral mereka semakin menyempit. Mereka diminta menjadi arsitek pembelajaran, konselor keluarga, teladan karakter, sekaligus operator administratif—namun diberi batasan hukum dan sosial yang begitu ketat hingga setiap langkah mudah dipersoalkan.

Hari Guru Nasional, yang setiap 25 November diperingati sebagai penghargaan kepada pahlawan tanpa tanda jasa, menjadi momen untuk menelisik situasi ini dengan jernih: apakah bangsa ini benar-benar menghargai guru, ataukah sekadar merayakan simbolismenya?

Guru Bukan Lagi Sumber Tunggal Pengetahuan—Namun Standarnya Justru Ditinggikan

Keberadaan internet, YouTube, bahkan AI generatif telah merevolusi cara manusia belajar. Murid dapat menemukan informasi dalam hitungan detik tanpa menunggu penjelasan guru di kelas. Namun ironisnya, teknologi itu tidak membuat beban guru berkurang. Justru tuntutan kompetensi mereka meningkat drastis:

Guru harus menjadi learning architect, bukan sekadar penyampai materi.

Guru harus mempersonalisasi pembelajaran di tengah kondisi kelas yang tidak merata.

Guru harus membaca data, merancang media, memetakan karakter, sekaligus menghadapi siswa yang sering kali lebih menguasai teknologi daripada mereka.

Dalam situasi seperti ini, guru tidak lagi dinilai dari ilmu yang dia miliki, melainkan dari kemampuannya mengelola berbagai aspek pembelajaran yang serba kompleks.

Guru Mudah Disalahkan Karena Ekspektasi Sosial Mengembang Tanpa Batas

Fenomena “guru selalu salah” bukan muncul dari ketidakmampuan guru, melainkan dari perubahan pola pikir masyarakat:

1. Ekspektasi yang berlebihan

Guru diminta memperbaiki karakter siswa, menyelesaikan masalah sosial, memediasi konflik keluarga, sekaligus menjamin prestasi akademik. Ketika ada satu kegagalan saja, guru menjadi pihak pertama yang dituding lalai.

2. Erosi otoritas moral

Apa yang dulu dianggap tegas kini mudah dikategorikan sebagai pelanggaran. Guru berhadapan dengan interpretasi hukum yang ketat dan sering kali tidak memberikan ruang bagi konteks pendidikan.

3. Kekuatan media sosial

Satu video berdurasi 10 detik bisa menghakimi reputasi guru sebelum fakta lengkap muncul. Pengadilan opini publik kini lebih cepat daripada proses klarifikasi formal.

4. Pergeseran relasi orang tua-sekolah

Pendidikan dipandang sebagai “layanan”, dan sebagian orang tua memposisikan diri sebagai konsumen yang selalu benar. Guru pun kehilangan ruang untuk menjalankan pendisiplinan secara wajar.

Penghormatan di Masa Lalu vs. Masa Kini: Bergeser dari Wibawa Moral ke Profesionalisme

Dulu, guru dihormati bukan karena sertifikat, tetapi karena martabat. Mereka sedikit bicara, tetapi setiap ucapannya dipatuhi. Kini, kedekatan antara guru dan murid lebih cair—sebuah hal baik—namun pada saat yang sama mengikis jarak wibawa.

Masyarakat masa kini tidak lagi menghargai guru karena status, tetapi karena kompetensi. Namun sayangnya, tuntutan kompetensi ini tidak selalu dibarengi dengan perlindungan hukum dan sosial yang memadai.

Permasalahan Guru yang Paling Mendesak: Kesejahteraan, Kompetensi, dan Perlindungan

Tantangan terbesar guru hari ini bukan hanya soal gaji honorer yang rendah atau administrasi yang menumpuk, melainkan ketidakseimbangan antara tuntutan besar dan perlindungan kecil. Sistem mengharapkan performa tinggi dari guru, tetapi tidak sepenuhnya menyediakan ekosistem yang aman bagi mereka untuk menjalankan profesinya dengan ketegasan.

Hari Guru Nasional: Simbol Penting, Namun Harus Menjadi Momentum Refleksi

Hari Guru Nasional bukan hanya perayaan seremonial. Ini adalah pengingat bahwa:

negara membutuhkan guru yang berwibawa dan terlindungi,

murid membutuhkan figur yang dihormati, bukan ditakuti atau direndahkan,

masyarakat membutuhkan guru yang berdaya, bukan sekadar bertahan,

dan guru membutuhkan ekosistem yang adil, bukan hanya apresiasi tahunan.

Tanggal 25 November merujuk pada lahirnya PGRI pada 1945—sebuah simbol perlawanan guru terhadap ketidakadilan. Maka, peringatan ini seharusnya bukan hanya mengulang slogan “pahlawan tanpa tanda jasa”, tetapi menagih komitmen bangsa untuk menghadirkan sistem yang lebih manusiawi bagi para pendidik.

Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan sosial, guru tetap memikul tugas paling fundamental: memastikan generasi bangsa tumbuh dengan akal sehat, karakter kuat, dan kemampuan menavigasi dunia yang kian kompleks. Teknologi boleh menggantikan sumber informasi, tetapi tidak ada algoritma yang bisa menggantikan sentuhan nilai, empati, dan bimbingan seorang guru.

Jika bangsa ini ingin pendidikan maju, maka wibawa guru harus dipulihkan—bukan dengan romantisasi, tetapi dengan kebijakan nyata, perlindungan hukum, dan kesadaran sosial yang lebih matang.