Oleh: Dr. Ni Made Martini Puteri (Tinduk)

Dosen Tetap Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia

Porosmedia.com – Kasus yang terjadi di SMUN 72 Jakarta baru-baru ini kembali membuka luka lama bangsa ini: luka atas lemahnya sistem perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah. Peristiwa tersebut, yang diduga berawal dari pengalaman korban menjadi sasaran bullying, seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak — bukan hanya bagi dunia pendidikan, tetapi juga bagi negara dan masyarakat yang kerap menormalisasi kekerasan di kalangan anak muda.

Sebagai kriminolog yang menekuni isu Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan, saya menyesalkan bahwa praktik bullying masih terus berulang di ruang-ruang pendidikan yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya karakter dan kemanusiaan. Reaksi cepat memang penting, tetapi harus tetap berpijak pada prinsip perlindungan anak serta kehati-hatian hukum dan etik, dengan mempertimbangkan beberapa hal mendasar berikut:

1. Bullying adalah Kekerasan, Bukan Sekadar “Kenakalan”

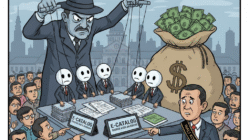

Bullying bukanlah perilaku sepele atau bagian dari proses adaptasi sosial. Ia adalah bentuk kekerasan yang sistematis—baik fisik, verbal, psikologis, seksual, maupun ekonomi—yang dilakukan secara berulang dengan pola tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa bullying bukan tindakan spontan, melainkan perilaku agresif yang berakar dari ketimpangan kekuasaan (power imbalance) antara pelaku dan korban.

Pelaku merasa memiliki kuasa; korban merasa tidak berdaya. Inilah yang menjadikan bullying bukan sekadar konflik antarindividu, melainkan fenomena sosial dan struktural yang mempermalukan korban di hadapan kelompoknya. Dalam kasus tertentu, termasuk di SMUN 72 Jakarta, faktor fisik dan sosial kerap dijadikan dasar diskriminasi dan pelecehan.

2. Korban yang Terjebak dalam Siklus Kekerasan

Dalam banyak kasus, korban bullying mengalami kekerasan berulang—baik dari pelaku yang sama maupun berbeda. Ketika penderitaan psikologis mencapai titik ekstrem, korban dapat bertransformasi menjadi pelaku kekerasan. Fenomena ini dikenal sebagai victim-offender overlap.

Pembalasan itu bukan hanya ditujukan kepada pelaku bullying secara langsung, tetapi juga kepada orang-orang yang dianggap membiarkan, menertawakan, atau tidak menolong ketika kekerasan terjadi. Dalam logika korban, mereka semua menjadi bagian dari sistem yang menindas—bahkan fasilitas sekolah bisa menjadi simbol kemarahan yang meledak.

3. Diam Artinya Turut Bersalah

Banyak yang lupa bahwa dalam kasus bullying, penonton pasif juga berperan. Anak-anak yang tahu tetapi memilih diam, guru yang menutup mata, bahkan institusi yang enggan mengakui adanya kekerasan, semua itu menjadi bagian dari rantai pelaku. Dalam pandangan kriminologi sosial, mereka dapat disebut sebagai co-offender — pihak yang secara tidak langsung mendukung berlangsungnya kekerasan.

Diam di tengah penderitaan orang lain bukanlah sikap netral; ia adalah bentuk keterlibatan moral dalam tindak kekerasan.

4. Butuh Pendekatan Multidisiplin, Bukan Sekadar Sanksi

Bullying di kalangan siswa tidak bisa dianggap akan selesai dengan sendirinya atau sekadar dengan hukuman disiplin. Siklus korban-menjadi-pelaku menunjukkan bahwa masalah ini jauh lebih kompleks. Intervensi harus dilakukan secara multidisiplin, melibatkan psikolog, kriminolog, pendidik, lembaga perlindungan anak, serta pihak hukum yang memahami karakter anak sebagai subjek yang berkembang.

5. Pelaku Pun Bisa Menjadi Korban Sistem

Penting untuk disadari bahwa anak pelaku bullying pun merupakan korban — korban dari sistem sosial, pendidikan, dan keluarga yang gagal menjalankan fungsi perlindungannya. Karena itu, dalam menangani anak pelaku, asas proporsionalitas harus dijaga: menimbang antara beratnya perbuatan, kemampuan anak bertanggung jawab, serta pemahaman mereka terhadap akibat tindakan tersebut.

Anak tidak boleh diperlakukan sebagai kriminal kecil, tetapi harus dibimbing dengan keadilan yang mendidik (restorative justice), bukan dengan balas dendam sosial.

Tragedi di SMUN 72 Jakarta seharusnya menjadi momentum untuk menata ulang paradigma kita dalam menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Bullying bukan urusan pribadi antara pelaku dan korban, melainkan cermin rusaknya ekosistem sosial yang membiarkan kekuasaan kecil dipertontonkan tanpa kendali.

Selama sekolah hanya sibuk dengan pencitraan, sementara budaya kekerasan dibiarkan, tragedi seperti ini akan terus berulang — dengan korban yang berbeda, tetapi dengan luka yang sama.

Dr. Ni Made Martini Puteri (Tinduk)

Dosen Tetap Departemen Kriminologi FISIP – Universitas Indonesia

📱 0815 8824 171 | 📧 Tinduk.NM@gmail.com